すこし愚痴になるかもしれないし、カウンセラーとの何度目かの面談で、自分の心の内を初めて吐露するような感じになるかもしれないと思いながらキーボードを打っている。

「空気が読めない」「場に合わせる」そして「相手を立てる」。こうした概念が私を苦しめてきたことがある。周りの人と違和感を感じることがしばしばある時代があった。今でもたまにあるが、歳を重ねるうちに気にしないことに慣れてきた自分もいる。多分、これが精神的な成長といるのかもしれないと思うが、しかし、これもまた、慣れてきたといって、自分を卑屈感から逃避させているだけだ、とのチクッとした感じもある。

「みんな、ひとつになって!」。なろうと思ってはみるが慣れない自分。昔、「お会式」という祭事に纏いや万灯で参加したことがある。責任者を務めたこともある。その祭りでは、追い込みと言うクライマックスがあり、参加者みんなが、一種のエクスタシー的没我に陥っている輪の中で、何故か、その人々たちを冷めて見ている自分にがいた。寒気まで感じているのである。一緒に合わせて声を張り上げてはいるが、その声は虚しく響いているのだ。その輪の中で。思考だけではなく、感情も身体も違和感を感じている自分一人がいる。

私は、スポーツの団体競技も苦手だ。観るのは好きだが参加するとなると、こころが沈んでしまう。高校時代、間違ってアマチュアレスリング部に入ってしまった。県大会で階級別個人戦で優勝をしたこともある。個人戦が好きなのだ。何故なら、負けても全部自分の責任で済んでしまうからだ。

何故、そうした自分になったのか。いつ頃からなのか。私の記憶の中では、小さいころから自分の世界にいることに安心感をもっていたと感じている。どうも、コミュニケーションが、マスではなくコの繋がりのほうが自分にとって楽なのだと思う自分なのだ。いや、人に迷惑をかける前に、人に嫌われる前に、そうした状況を生み出す「場」から自分の存在を消す方を選んでいる自分がいるのだ。

こんな感じも経験した。当時も、そして、今までも野球やサッカーのファンといって徒党を組む仲間に入る気が全くしない。そういう会話にも同調したくない自分がいる。「昔、ヤクルトファンだったけど、今は、どこのファンでもない」。そこで、会話が途切れてしまう。でも、私は、それで良かったと思うのだ。どこかのファンになっていたら、周りとの話を合わせるために、新聞は読むし、TV中継も観ることになってしまう。選手一人ひとりの名前を覚える時間があったら、自分の好きな本や映画に触れている時間に使いたい。酒を呑んでは、今日一日、頑張った自分を誉めて乾杯したいと思うのだ。まぁ、映画の監督名や俳優、登場人物のあのセリフは、とか言って会話を進めていこうとする人も苦手だ。私にとっては、そんなことはどうでもいいことだから。映画を観た、その時の自分の気持ちの方が大切なのである。そして、その物語の運びや、編集やカメラのアングルの方が、出演している俳優の名前以上に大事なのだ。それを語りたいのに、まして、自分勝手な感想を言いっぱなしで、「僕は、そのシーンではこう思ったけど、君は、どう感じた?」とか、相手に会話に入る隙間を与えるくらいの力量があれば良い思うのだが。同調圧力は嫌いなのだ。

しかし、同調したくないことなら一杯あるなと思う自分は、なんなんだろう。未だに分からない。

昔、村上龍の小説だったと思うが、物語のラストに、信号機を渡る人たちの風景を描写したシーンがあった。「信号機が赤から青に変わった瞬間、一斉に多くの人が横断歩道を渡りだす、その姿に異常を感じる」という内容だが、私は、「良く解かる!」と想ったものだ。その後、暫く、村上龍の作品を読んだことを思い出す。

誰か、その「良く解かる!」を理論的に説明してくれないか。

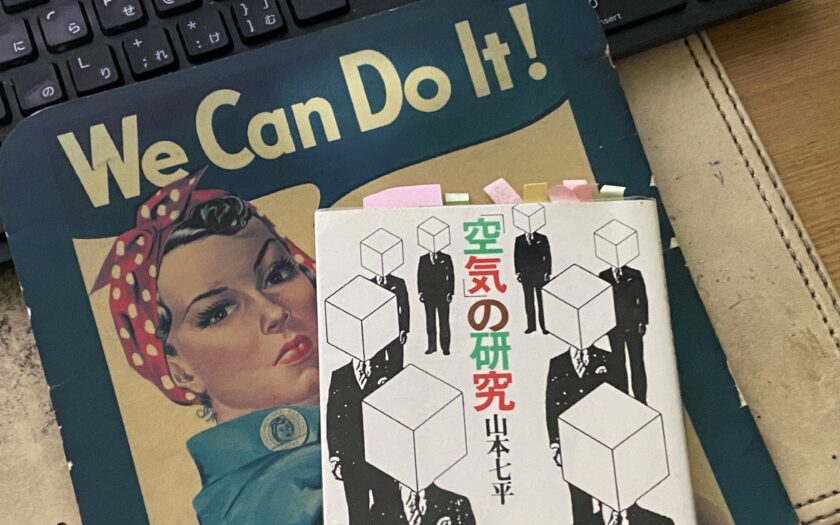

そんな時、あるオンライン勉強会で教えていただいたのが、山本七平さんの「『空気』の研究」である。読む進めていくうちに何度も「その通り!」と、付箋に自然と手を伸ばす自分がいる。ここなのだ。あくまでも「その通り!」と心底納得して、自然と身体が動く。なにがそうさせるのかは分からないが、分からないところが良いのだと思う。納得しない時は、一瞬のうちに、その場に流れている空気に気を使っている自分に嫌気がさしてしまう自分が生まれて来る。

太平洋戦争の時、戦艦「大和」は無謀すぎる判断で特攻出撃をして撃沈される。何千人もの乗組員が海に沈んでしまう。当時の軍司令部次長は、昭和50年8月号の「文芸春秋」での特集「戦艦大和」で、次のように語っている。

「全般の空気よりして、当時も今日も(大和)の特攻出撃は当然と思う」

大和の出撃を無謀とする人びとにはすべて、それを無謀と断ずるに至る細かいデータ、すなわち明確な根拠がある。だが一方、当然とする方の主張はそういったデータ乃至根拠は全くなく、その正当性の根拠は専ら「空気」なのである。従ってここでも、あらゆる議論は最後には「空気」できめられる。最終的決定を下し、「そうせざるを得なくしている」力を持っているのは一に「空気」であって、それ以外にない。これは非常に興味深い事実である。というのは、おそらくわれわれすべてを、あらゆる議論や主張を超えて拘束している「何か」があるという証拠であって、その「何か」は、大問題から日常の問題、あるいは不意に当面した突発事故への対処に至るまで、われわれを支配している何らかの基準のはずだからである。

「空気の研究」山本七平

何故、日本は太平洋戦争に負けたのか。確かに、圧倒的な物量の差があっての敗戦を言う人がいるのは当然だと思うが、私は、山本七平氏が語っている、その空気で負けたのだと考えている。

太平洋戦争時のインパール作戦。ビルマで遂行された作戦では、確かに、物量の差で多くの犠牲者をだしたが、それだけが負けの原因ではないと思う。「根性で勝つ」。そういう軍司令部の「空気」が、物量を上回る原因だと思っているのだ。中央文庫の『「失敗の本質」日本軍の組織的研究』などを読むと、思わず、「何故、そんな判断をしたのだ!」と怒りの気持ちで興奮してしまう。

一体、この「空気」は、日本独特のものだろうか。私は、日本全国、そして、ありとあらゆる場所、とにかく、2人でも人が集まれば、その「空気」は出現してくるのだと感じている。

井沢元彦さんの「逆説の日本史」を通巻で読み進めると、その根底には「怨霊信仰」があると言い切っている。そして、具体的に言えば、「言霊信仰」ということになる。とにかく、「負ける」と言えば「負ける」し、不吉なことを言えば、「その通り」になると信じている「空気」だ。日本は、だから縁起を担ぐと言って、例えば、正月明けの「鏡割り」を「鏡開き」といったり、刺身は「お造り」という風になる。日本人なら詳しい説明は要らないと思う。しかし、外国の方は困るのではないだろうか。そういう意味では、世界中には隠語を含めた生活上で縁起を担ぐ風土はあるにしても、言ったら尾の通りになるといった「言霊信仰」が、仕事の打ち合わせや生活の場で最優先とされるのは世界でも稀なことだと考えている。是非、さまざまな知見があったら教えて欲しい。「縁起が悪い」と言う言葉は、日常的にありふれていた言葉だったのだから。そして、「空気」が読めないと責められるその意味は。やはり同調圧力なのか。

また、宇宙ロケット打ち上げ失敗に際して、その失敗時における責任所在と保証のことが契約書に書いていなかったという事実が話題になったことがある。「何故、契約書に書いていなかったのか?」。簡単に言うと、「これから打ち上げというのに、失敗なんて縁起の悪い」。その「空気」がそうさせたのだと断言したい。宇宙開発に取り組む大企業でも、そうした「空気」が、人の知識や判断力を上回っているのだ。こんなことは、日本中どこででも、その「空気」が発生しているのである。外国の企業では考えられない。ましてや、個人でもそうだ。アメリカでは、なんでも訴訟裁判が起るといって、日本人は呆れているが、その「空気」が、あいまいで、同調圧力的な「空気」を排除しているといっても良いと思う。太平洋戦争時、日本人は武器が無く飢えに苦しんでいる時、アメリカの兵たちは、休みがあって軍の施設にある教会で祈りを捧げ、ハンバーガーを食べコーラをのみ、豊富な兵站で武器に不自由がなかったのである。市川崑監督が大岡昇平の同名小説を描いたと思われる映画「野火」のスクリーン上には、飢えに苦しみ、亡くなった思われる日本兵の肉にむさぼりつく兵士の姿があった。この違いは何なのだ。

一体、以上に記した「空気」とは何であろう。それは非常に強固でほぼ絶対的な支配力をもつ「判断基準」であり、それに抵抗する者を異端として、「抗空気罪」で社会的に葬るほどの力をもつ超能力であることは明かである。以上の諸例は、われわれが「空気」に順応して判断し決断しているのであって、総合された客観情勢の理論的検討の下に判断を下して決断しているのでないことを示している。だから通常ではこの基準は口にされない。それは当然であり、理論の積み重ねで説明することができないから「空気」と呼ばれているのだから。従ってわれわれは常に、理論的判断の基準と、空気的判断の基準と言う、一種の二重基準(ダブルスタンダード)のもとに生きているわけである。そしてわれわれが通常口にするのは理論的判断基準だが、本当の決断の基本となっているのは、「空気許さない」という空気的判断の基準である。

同上

「空気」も必要なことがあるのは知っている。しかし、為政者や社長などのリーダーが、その「空気」を「説明責任」の代わりや判断に利用したりすることは、極力避けるべきだと考えている。「空気」も必要だ。しかし、「説明責任」も必要だ。その二重基準の間にあることによって、人間は知恵を智慧にすることができると信じている自分がいる。