旭川には何度も訪れたのに、何故、行かなかったのだろうと、最初に思った。しかし、「塩狩峠」の地に足を一歩踏み入れて、その答えが分かった。「この日のために、今まで、来る縁がなかったのだ」と。

札幌に、久々に行った。もう7~8年前の話になる。アフリカでの取材を終えて帰国し、単身赴任だったために、部屋に戻ると、直ぐ、洗濯機を回した。次の日は、午前中から大事な取材のために気合を入れて寝たことを思い出す。その取材も終わり、その足で、次の取材のために、札幌行きの飛行機に乗った。夜は、関係者と打合せを兼ねた懇親会。そこで私は、大失敗したのだ、と思う。思う、とは、記憶がないからである。久しぶりの寿司屋でのお酒。私は、ガッツリと呑みたくて、よせばよいのに、ビールのあと、いきなりウイスキーダブルをロックを頼んだ。それからの記憶が無い。朝、ベットに、そのままうつ伏せで寝ている自分にハッとして起きたのである。「何かあったかな?」。ホテルに迎えに来てくれた人がよそよそしい。「あぁ~。やっちまったな~」と、僕も、よそよそしくなってしまい、挨拶の声がか細くなっている自分を感じた。そして、その日の午前中の取材で出会った言葉に思いを寄せたのである。

「俯仰天地に愧じず」。天の神に対しても、地の神に対しても、何ら恥ずべきところがない。公明正大であること。

久々の、札幌での夜。その時のことを思い出し、まず、始めに、「酔っぱらって、ご迷惑をおかけしたと思う」と、お詫びしようと心に決めていた。しかし、乾杯のあと、直ぐ、その話をしたら、「へぇ~、そんなことがあったんですか」との反応。その話は、それで終わり。私は、思い出すごとに後悔をしていたが、周りの人は、記憶にもないほどの話であるし、そんなことはどうでも良い、と酒とつまみは何にするという話に、場の雰囲気のスイッチが切り替わった。わずか数秒のうちに。「人の記憶や意識なんてものは、そういうものだ」と、ビールをグイっと飲んだ。苦いを思い出を飲み込んで忘れるかのように…。

塩狩のバス停で降りた時、その、空の青さにこころが奪われた。あの時、空は、どんな様子を見せていたのだろうか、と想いが飛んだ。この塩狩峠の駅から3キロメートルほど北に進んだ地で、その奇跡は起きた。三浦綾子が書いた小説「塩狩峠」の物語である。もちろん、実話をもとにした話だ。

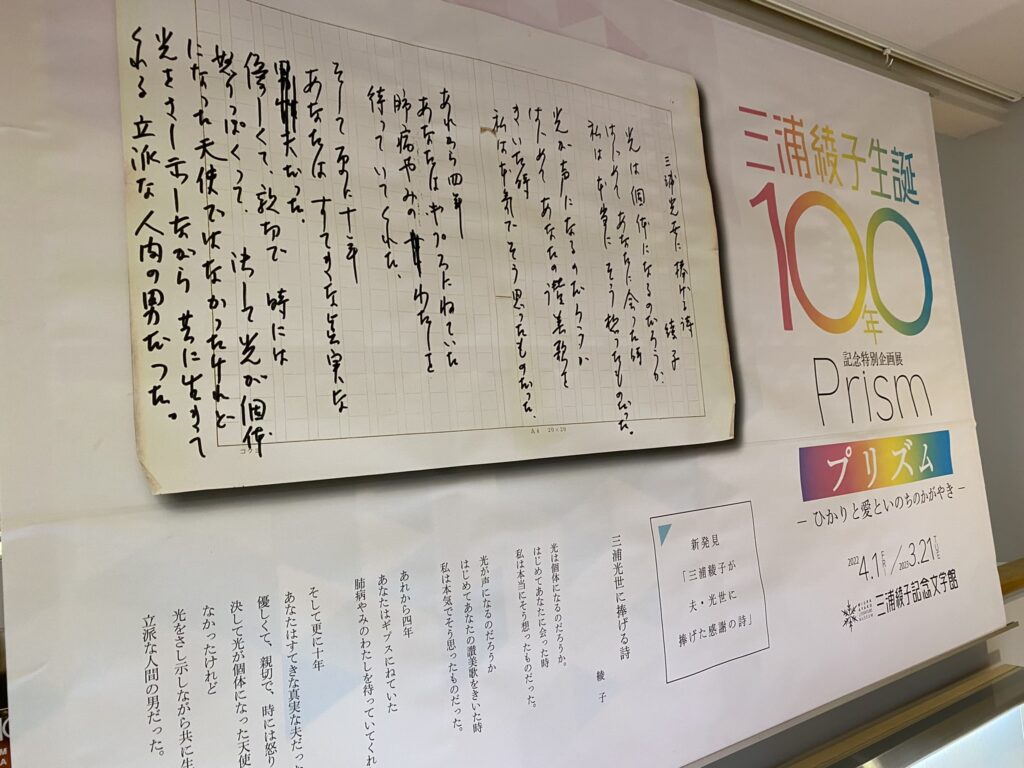

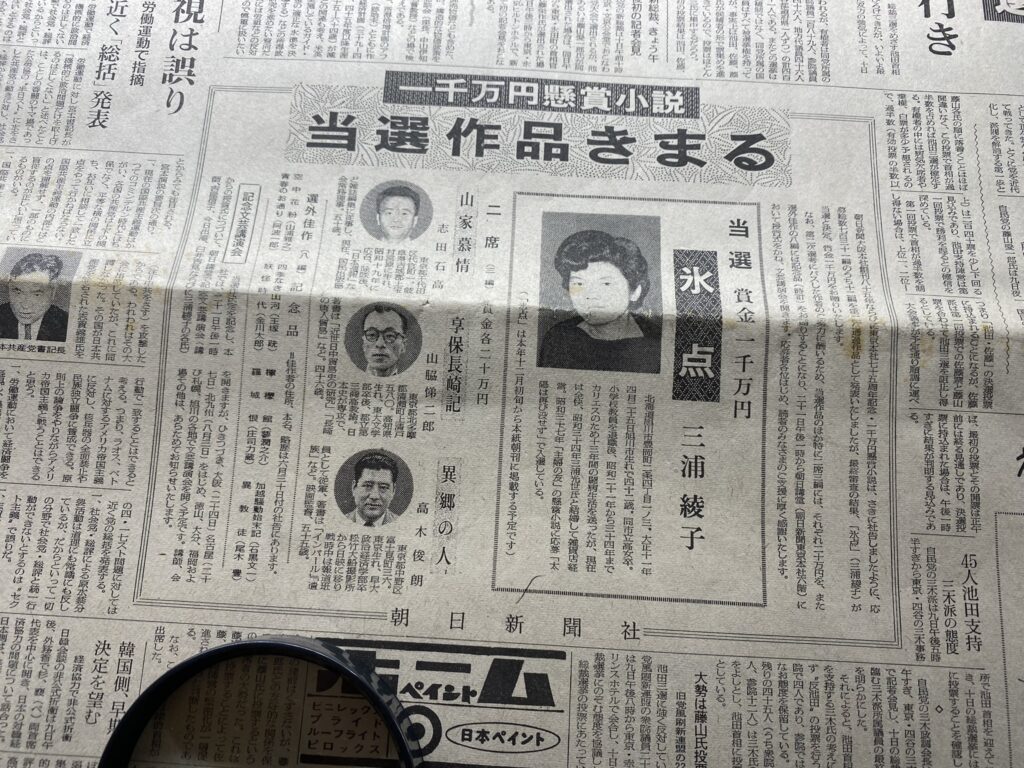

長野政雄さんが伝説の人となったあの列車事故から100年近くの歳月が流れた。その日、鉄道職員でああった長野政雄さんは、北海道管内和寒町(現)の塩狩峠で、連結器がはずれて急勾配を逆走する列車から線路に身を投じ、脱線転覆の事故から多くの乗客の命を救った。彼は、29歳の若さで殉職したのである。この事実を知った旭川在住のクリスチャン作家三浦綾子さん(1922~1994年)は、所属する旭川六条教会の進行の大先輩、長野政雄の生涯に感動して、小説「塩狩峠」を執筆した。1996年のことである。

塩狩峠 愛と死の記録 プロローグより 中島啓幸著

三浦綾子が本を執筆した部屋が、そのままの残されている。

きょうもまた、塩狩峠を汽車が上り下りしていることであろう。氏の犠牲の死を遂げた場所を、人々は何も知らずに、旅を楽しんでいることだろう。だが、この「塩狩峠」の読者は、どうか、あの峠を越える時、キリストの僕(しもべ)として忠実に生き、忠実に死んだ長野政雄氏を偲んでいただきたい。そして、氏が新年毎に書き改めては、肌身離さず持っていた遺言の「余は、諸兄姉が、余の永遠によりて、天父(神)に近づき、感謝の真義を味ははれんことを祈る一条を心をひそめて思い出していただきたい。

「塩狩峠」あとがきより

私は、小説「塩狩峠」で、この話に触れるたびに涙が零れ落ちるシーンがある。この日、永野信夫(長野政雄氏)は、彼の婚約者であり、同じ信仰を持つ「ふじ子」との結納に向かうために、列車に乗っていた。そして、乗客を守るために、自分の命を捧げることになるのである。その「ふじ子」が、信夫が亡くなって3ケ月ほどたった時、その事故現場に向かう。その時のシーンで、「信夫」と「ふじ子」の想いを感じた私は、涙が溢れて溢れて仕方がなかった。この投稿を打ち込んでいる時にも、感情が溢れ出てきたのである。その位、このラストシーンは最高だと思った。是非、読んでいただきたい。

今、私には、心の迷いがある。「塩狩峠」での長野政雄氏のように、神の僕(しもべ)になるとは、どういうことなのか。仏教徒である私は、「仏に成る(成仏)」とか「仏と一体となる」とは、どういうことなのか。まだ、答えは分かっていない自分がいる。しかし、ウクライナ戦争が続き、世界が絶望を前にした時、私がどうしたら良いのか。「塩狩」を訪ね、三浦綾子さんの世界に触れた時、私のこころには、ひとつの確信の炎が灯った。「利他」だ。それが、神仏の僕になるキーワードだと思った。

「俯仰天地に愧じず(ふぎょうてんちにはじず)」